催し案内一覧

日本有機農業研究会 シンポジウム 2025

「令和の米騒動」と「百姓一揆」を根本から考えよう

○2025-10-14

改正食料・農業・農村基本法、同基本計画では、有機農業は、1950年の目標値として農地面積25%・100万ヘクタールが出されていますが、本質を損なわない真に持続可能な農業とその基盤となる農村、そして何よりも個々の農民、“百姓”の顔のみえる政策が求められます。「日有研シンポジウム2025」は短い時間ですが、そうした根本から食と農の政策のあり方を問い、意見を交流できる場になることを願っています。ぜひ、ご参加ください。

| 日時 | 10月14日(火) 19:30~21:30 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み | https://forms.gle/n3qGUChEUgtowLQH7 |

| 参加費 |

無料 (寄付、歓迎します) |

| プログラム |

■講演: 食と農、百年の計 ― 食権力の歴史から考える 藤原辰史 (京都大学人文科学研究所教授。専門は農業史、食の思想史。) ■有機農家の現場から(1): 米は命、村なくして米なし ― 競争から共生の米政策へ 天明伸浩 (星の谷ファーム(新潟県上越市)、令和の百姓一揆in新潟共同代表、日有研幹事) ■有機農家の現場から(2): 米騒動は危険な社会の入口 ― 稲と米をめぐる諸問題 舘野廣幸 (舘野かえる農場(栃木県野木町)、NPO民間稲作研究所理事長、日有研理事) ■意見交流 司会 安田節子 (食政策センター・ビジョン21代表、日有研理事) |

| 補足 |

・どなたでも参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

講師紹介

藤原辰史

1976年生まれ。京都大学人文科学研究所教授。専門は農業史、食の思想史。生態系の中に組み込まれた人間の在り方から、現代史を再構築する試みを続けている。また、新聞・雑誌のコラムの連載や時事問題にも積極的に発言をしている。『分解の哲学』(青土社、2019年)でサントリー学芸賞、『給食の歴史』(岩波新書、2018年)で辻静雄食文化賞、『ナチスのキッチン』(共和国、2016年)で河合隼雄学芸賞、また、ナチスの食研究全般に対して日本学術振興会賞を受賞。他にも、『カブラの冬』『食べることとはどういうことか』『歴史の屑拾い』『植物考』など多数。近刊に『食権力の現代史』『生類の思想』

NPO日本有機農業研究会・有機農業市民セミナー 第18回

持続可能な農業に向けて ー見直そう! 農業用プラスチックー

○2025-09-24

農業の現場で大量に使われる農業用プラスチック。環境中に放置、廃棄されるとマイクロプラスチックになって、生態系や人体汚染が起こり健康障害も報告されています。また、プラスチックには環境ホルモン物質や有機フッ素化合物PFASなど有害化学物質も含まれており、これらの有害化学物質による悪影響が懸念されています。有機農業においても欠かせない農業用プラスチックの問題を直視し、対策の方向性を探ります。 ぜひ、ご参加ください。

| 日時 | 9月24日(水) 19:30~21:30 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み | https://forms.gle/6MQjBvsETrdWk22w7 |

| 参加費 |

無料 (寄付、歓迎します) |

| 講師 |

木村―黒田 純子さん (環境脳神経科学情報センター副代表、医学博士) |

| 補足 |

・どなたでも参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

講師紹介

木村―黒田 純子

環境脳神経科学情報センター副代表、医学博士

お茶の水女子大学理学部生物学科卒、同大学院修了。元・東京都神経科学総合研究所、東京都医学総合研究所にて約40年実験研究を継続。NPOダイオキシン・環境ホルモン対策国民会議・理事、有害化学物質から子どもを守るネットワーク・アドバイザー、デトックス・プロジェクト・ジャパン顧問著書:『発達障害の原因と発症メカニズムー脳神経科学からみた予防、治療・療育の可能性』(河出書房新社、黒田洋一郎と共著、2014年)、『地球を脅かす化学物質―発達障害やアレルギー急増の原因』(海鳴社、2018年)

NPO日本有機農業研究会・有機農業市民セミナー 第17回

食と農から考える<共(コモン)>

○2025-09-01

「令和のコメ騒動」では、商品市場における食料の需要と供給の量的バランスと価格変動ばかりが取り沙汰されているが、生活領域における食と農の取引に注目すると、食べものを食べものとしてその使用価値を正しく評価し取り扱う交換様式が多様に行われてきた。それらに学び、さらに地域社会、エコロジー、政治に及ぶ広がりをもつ<共(コモン)>の仕組みを探ります。ぜひ、ご参加ください。

| 日時 | 9月1日(月) 18:00~20:00 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み | https://forms.gle/9iSforU4jRgKbE6E7 |

| 参加費 |

無料 (寄付、歓迎します) |

| 講師 |

平賀 緑 (京都橘大学 経済学部 准教授) |

| 補足 |

・どなたでも参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

講師紹介

平賀 緑

京都橘大学 経済学部 准教授

1994年に国際基督教大学卒業後、香港中文大学へ留学。香港と日本において新聞社、金融機関、有機農業関連企業などに勤めながら、1997年からは手づくり企画「ジャーニー・トゥ・フォーエバー」共同代表として、食・農・環境問題に取り組む市民活動を企画運営した。2011年に大学院へ移り、ロンドン市立大学修士(食料栄養政策)、京都大学博士(経済学)を取得。国際社会学会 農業食料社会学部会(ISA RC40)東アジア地域代表理事。AMネット、使い捨て時代を考える会、環境市民、西日本アグロエコロジー協会、ミュニシパリズム京都などの市民活動にも参加。著書に、岩波ジュニア新書『食べものから学ぶ現代社会』、『食べものから学ぶ世界史』等。

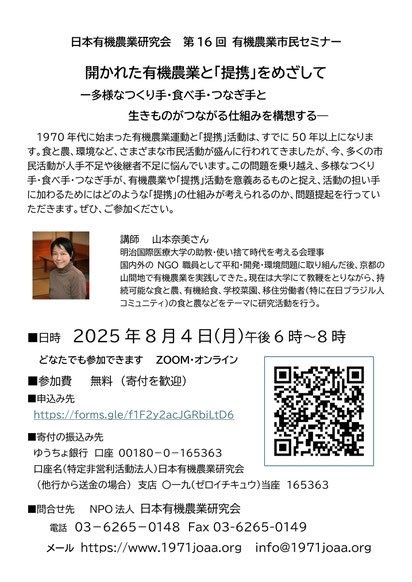

NPO日本有機農業研究会・有機農業市民セミナー 第16回

開かれた有機農業と「提携」をめざして

―多様なつくり手・食べ手・つなぎ手と生きものがつながる仕組みを構想する―

○2025-08-04

1970年代に始まった有機農業運動と「提携」活動は、すでに50年以上になります。食と農、環境など、さまざまな市民活動が盛んに行われてきましたが、今、多くの市民活動が人手不足や後継者不足に悩んでいます。この問題を乗り越え、多様なつくり手・食べ手・つなぎ手が、有機農業や「提携」活動を意義あるものと捉え、活動の担い手に加わるためにはどのような「提携」の仕組みが考えられるのか、問題提起を行っていただきます。ぜひ、ご参加ください。

| 日時 | 8月4日(月) 18:00~20:00 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み | https://forms.gle/f1F2y2acJGRbiLtD6 |

| 参加費 |

無料 (寄付、歓迎します) |

| 講師 |

山本奈美 (明治国際医療大学助教・使い捨て時代を考える会理事) |

| 補足 |

・どなたでも参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

講師紹介

山本奈美

明治国際医療大学の助教・使い捨て時代を考える会理事

国内外のNGO職員として平和・開発・環境問題に取り組んだ後、京都の山間地で有機農業を実践してきた。現在は大学にて教鞭をとりながら、持続可能な食と農、有機給食、学校菜園、移住労働者(特に在日ブラジル人コミュニティ)の食と農などをテーマに研究活動を行う。

第51回 日本有機農業研究会 全国大会

全国有機農業者と消費者の集い2025 in 東京

○2025-03-01

予測困難な時代に有機農業の底力をみせよう~「自立と互助」を目指して~

予測困難な時代にこそ、これまで培ってきたものを掘り起こし、有機農業の底力をみせよう!

多様な世代が集まり、つながり、語り合えるのは、有機農業の魅力のひとつ。

ぜひ、あたなもご参加ください。お会いできるのを楽しみにしています!!

■2025年3月1日(土)~2日(日)

3月1日 10:30~ 国立オリンピック記念青少年総合センター

(全体会/分科会/懇親会/夜の交流会)

3月2日 9:30~ 足立区都市農業公園

(視察と体験/公園解説/種苗交換会)

■東京大会ホームページ https://tokyotaikai2025.studio.site/

オンラインチケット https://tokyotaikai2025.stores.jp/

■主催(3月1日) 東京大会2025実行委員会/日本有機農業研究会

■共催(3月2日) 東京大会2025実行委員会/足立区都市農業公園/日本有機農業研究会

■問合せ先

東京大会2025実行委員会

メール tokyotaikai2025@gmail.com 電話 050-1721-9542

日本有機農業研究会 https://www.1971joaa.org/

語り合おう! 気候変動下の今年の作柄を振り返って

○2024-11-27

夏の酷暑は記録を更新しつづけています。今年、農作物はどのような状態でしたか。昨年は中干しやカメムシが課題になりました。お米の品種・作型、カメムシなど、各地各様の作柄を振り返り、被害状況や対策や工夫、技術的対応などについて語り合いましょう。

| 日時 | 11月27日(水) 18:00~20:00 |

| 内容 |

・報告(館野廣幸、林重孝、魚住道郎ほか) ・参加者による交流会 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み | https://forms.gle/skD84LzNDW18SMjVA |

| 参加費 |

無料(どなたでも参加できます) |

| 主催 | 日本有機農業研究会 生産部・種苗部 |

| 補足 |

・日有研会員以外の方も参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

日本有機農業研究会・夏のシンポジウム 2024

地域の伝統文化・農家の手づくり漬物を守ろう

○2024-09-06

いま、全国各地の直売所などで小さな農家の手づくり漬物が消えています。改正食品衛生法(2018)に基づく許可制度への移行に伴う施設要件等が一律に適用されることで、これを契機に辞めざるを得なくなった農家が続出しています。地域の伝統に根ざした農と食の文化である手づくり漬物をこのまま消滅させてよいのでしょうか。

国は小規模零細事業者の「継続に配慮」するよう、通知を出しましたが、周知されていません。あらためて、中山間地域の農家の人々から生の訴えをきき、農と食の伝統文化・漬物文化を守ることの意味を多方面から捉え直し、小さな農家が手づくり漬物をつくり続けることこそが農山村を魅力ある未来につなげることができることを明らかにしましょう。

| 日時 | 9月6日(金) 15:30~17:00 |

| 開催場所 |

衆議院第2議員会館会議室(東京都千代田区永田町) ※オンライン併用 |

| お申し込み | https://forms.gle/o94nsPvVAoxrhpUR7 |

| 参加費 |

無料 (寄付、歓迎します) |

| 講師 |

福原圧史さん (食と農・かきのきむら企業組合、本会理事、厚労省担当官) |

|

司会・ コメンテーター |

安田節子さん (食政策センター・ビジョン21、本会理事) |

| 補足 |

・どなたでも参加できます。 ・登壇者は交渉中です。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 <寄付の振込み先> ゆうちょ銀行 口座 00180-0-165363 口座名(特定非営利活動法人)日本有機農業研究会 (他行から送金の場合) 支店 〇一九(ゼロイチキュウ) 当座 165363 |

2024年 青年部・夏の有機農業見学会in茨城

○2024-08-24

今年の夏の見学会は、茨城県常陸太田市里美地区です。茨城県北部の中山間地域で有機農業を営む木の里農園さんと空草農場さんを訪問します。共に研修先が栃木県の帰農志塾で、野菜セットを直接消費者に届ける「提携」をされています。周年出荷のための多品目栽培をするコツ、知らない土地で新規就農するためのヒント、農村生活のリアルなお話など、実際の畑を前にお話をうかがいます。

<見学先>

木の里農園:布施大樹さん・美木さん

大樹さんは、沖縄のサトウキビ刈りアルバイトで農業に目覚め、帰農志塾で研修後、1998年に就農。日本有機農業研究会理事。美木さんは大学卒業後にタイの山岳民族の村にて2年間生活。帰国後京都の染織工房にて修行。2000年に結婚、3人の子を育てる百姓母ちゃん。スタッフ、研修生、パート数名と共に運営。野菜ボックス会員200世帯と飲食店小売店など20店舗に出荷。自家用と加工用に米、小麦、大豆を栽培。

空草農場:伊藤達男さん・幸子さん

達男さんは1975年、青年海外協力隊の稲作隊員としてラオスに赴任。帰国後、帰農志塾にて研修。その後、エチオピアやベトナムで日本国際ボランティアセンター(JVC)の農村開発プロジェクトに参加し、2002年に就農。元清泉女子大学地球市民学科非常勤講師 。幸子さんは1982年に有機農業に従事後、JVCの農村開発プロジェクト(エチオピアとベトナム)に参加。2002年、達男さんと一緒に有機農業を開始。『腹八分の農業論 農業を始めようとする君たちへ』を出版。

| スケジュール |

8月24日(土) ※参加申込者には追って詳細な資料を送付いたします。 10:00~10:30 集合(里美ふれあい館イベント広場駐車場)、及び移動 10:30~12:00 見学 木の里農園さん 12:30~14:00 昼食 布施さんを囲んで「レストランこぐま」さんでランチ、及び移動 14:00~16:00 見学 空草農場さん 16:00~16:30 移動及び解散(里美ふれあい館 イベント広場駐車) |

| 集合場所 |

里美ふれあい館イベント広場 住所:茨城県常陸太田市大中町3417−1 ・水戸市から車で約1時間 ・水群線常陸太田駅から車で約30分 ・常磐線日立駅から車で約35分 *今回はスタッフの送迎負担が大きいため、できる限りお車にてお越しいただけますようお願い申し上げます。どうしても難しい場合にはお申し込みの際ご相談ください。 |

| 持ち物 |

雨具(雨天時)、帽子、水分 |

| 参加費 |

一般・会員 3000円 学生・研修生 1500円 *家族同伴で参加する場合は2人目からは1500円 *参加費はランチ代(1000円)を含みますが、不要な方は申込み時にお知らせください。 |

| 振込先 |

郵便振替 記号番号 00180-0-165363 口座名 NPO法人日本有機農業研究会 *参加申込後、参加費を上記にお振込みください。 |

| 申込み締切日 |

8月9日(金) |

| 定員 | 先着25名 |

| 申込先 |

日有研事務局までメールまたは電話にてお申し込みください Email: info@1971joaa.org TEL: 03-6265-0148 FAX: 03-6265-0149 ※お申込みの際に布施さん、伊藤さんに聞いてみたいことがありましたらぜひお知らせください。 |

NPO日本有機農業研究会・有機農業市民セミナー 第15回

松澤さんの「有機朝市」―社会的「提携」で地域とつながる―

○2024-07-27

「ファーマーズマーケットではなく、ファーマーズ&コンシューマーズマーケットなのです。」―愛知県豊橋市で40年続く有機専門の朝市「いのち つなぐ いちば」について、その立ち上げから携わってきた松澤さんにお話しいただきます。

40年前、生産者3軒から始まった週一回の「有機朝市」は現在150人近くの人々が集う場となっています。顔と顔の見える関係はどのように築かれ、受け継がれてきたのか、松澤さんのお話から学んでいきたいと思います。

| 日時 | 7月27日(土) 16:00~18:00 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み | https://forms.gle/fnvdCQpBFnfnQSVH9 |

| 参加費 |

無料 (寄付、歓迎します) |

| 講師 |

松澤政満 福津農園、日本有機農業研究会理事、豊橋有機農業の会顧問 |

| コメンテーター |

尾形友聡 福津農園研修生、日本有機農業研究会幹事、埼玉大学有機農業研究会副代表理事 |

| 補足 |

・どなたでも参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

NPO日本有機農業研究会・有機農業市民セミナー 第14回

兵庫県における有機農業推進の取組み ~コウノトリが教えてくれたもの~

○2024-05-29

去る4月4日、改正基本法案の衆議院審議で5人の参考人が招致され意見陳述・質疑が行われました。西村いつきさんはそのお一人。兵庫県の職員として1980年代には学校給食への食材提供や農産物直売所開設、2000年代には「コウノトリ育む農法」の確立をはじめ、「兵庫県環境創造型農業推進計画」では有機農業1000haを達成など、兵庫県の取組みとそこから得られた有機農業推進のために必要な政策を披露されました。本セミナーでは、より詳しく、兵庫県の取組みやこれからの農政に求められることについてお話いただきます。ぜひ、ご参加ください。

(写真提供:三上彰規)

(写真提供:西村いつき)

| 日時 | 5月29日(水) 18:00~20:00 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み | https://forms.gle/edbkcAmSw6p7WSLL7 |

| 参加費 |

無料 (寄付、歓迎します) |

| 講師 |

西村いつき (NPO法人兵庫農漁村社会研究所 理事、兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 客員准教授。神戸大学大学院人間発達環境学研究科博士後期課程修了、教育学博士。) |

| 補足 |

・どなたでも参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

講師紹介

西村いつき

NPO法人兵庫農漁村社会研究所 理事、兵庫県立大学大学院地域資源マネジメント研究科 客員准教授。神戸大学大学院人間発達環境学研究科博士後期課程修了、教育学博士。2024年に兵庫県を退職、兵庫県立大学院で有機農業者の意識変容要因に関する研究を進め、地域資源を利活用できる人材育成や有機農業者の育成に取り組む。受賞歴多数。

NPO日本有機農業研究会・有機農業市民セミナー 第13回

有機で大豆をつくろう! 酷暑を乗り切るポイントは?

共催 大豆トラスト運動/遺伝子組み換え食品いらない!キャンペーン

○2024-05-23

昨年夏、特に関東地方は酷暑におそわれました。せっかくの大豆が稔らなかった、収量が落ちたという声がきかれます。そこで、今年の夏をどう乗り切るか、有機農業ではどう育てるか。知恵と経験を出し合いましょう。大豆は、納豆・豆腐・味噌・醤油など、食生活でもだいじな作物です。地産地消や「大豆トラスト」、「提携」、そして食農教育にも最適です。ふるさと大豆を拡げましょう!!

| 日時 | 5月23日(木) 18:00~20:00 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み | https://forms.gle/ThERRuL6sQFvtz9LA |

| 参加費 |

無料 (寄付、歓迎します) |

| 内容 |

報告 1 「小糸在来」―復活から今日まで 林重孝さん(林農園、千葉県佐倉市) 報告 2 「八郷在来」「青山御前」を活かす有機栽培 魚住道郎さん(魚住農園、茨城県石岡市) 報告 3 「大豆トラスト運動」で初めての不作に学ぶ 布施大樹さん(木の里農場、茨城県常陸太田市) |

| 補足 |

・どなたでも参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

NPO日本有機農業研究会・有機農業市民セミナー 第12回

もっと知りたい! ゲノム編集食品・イオンビーム育種のこと

○2024-04-04

遺伝子を改変したゲノム編集食品のトマトやマダイ、トラフグが安全性審査も環境影響評価調査もなく、表示義務付けもないまま出回りはじめました。また、イオンビームを使用した育種法により開発した品種のコメ「コシヒカリ環 1 号」やその後代交配種(たとえば、「あきたこまちR」)が全国各地で従来品種にとってかわろうとする計画がすすめられています。問題はどこにどのようにあるのか、探りましょう!

| 日時 | 4月4日(木) 18:00~20:00 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み | https://forms.gle/9h4avBzfUQa9KurU6 |

| 参加費 |

500円 (会員・学生無料 申込み時にお知らせください) |

| 講師 |

河田 昌東 (分子生物学者、NPO法人チェルノブイリ救援・中部、遺伝子操作を考える中部の会) |

| 補足 |

・日有研会員以外の方も参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

全国有機農業の集い 2024 in 愛媛

○2024-02-17

告知【申し込み受付の延長のお知らせ!!】

大会への参加受付の締め切りを1月19日としておりましたが、宿泊等、まだ余裕がありますので、引き続き申し込みを受け付けさせていただきます。

改めての締め切りは【1月26日(金)】までといたします。

申し訳ありませんが、現地見学ツアーについては定員に達してしまい、以降の申し込みはお受けできませんので、ご了承ください。

語り合おう! 気候変動下の今年の作柄を振り返って

○2023-12-06

異常に暑く、雨の少なかったこの夏。米をはじめ野菜全般に異常が出ました。今年の作柄を振り返り、その実態や対応作、創意工夫などを語り合い、これからの糧にしましょう。会員に限らず、参加を呼びかけてください。

| 日時 | 12月6日(水) 18:00~20:00 |

| 内容 | 冒頭に報告(館野廣幸、林重孝、魚住道郎)と参加者による語り合い |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み |

info@1971joaa.org (日本有機農業研究会 事務局) 件名にイベント名か日付、本文にお名前・電話番号・所属等(あれば)を記入の上、上記のアドレスにメールをお送りください。お申込み後に、ZoomのURLをメールでお送りします。 |

| 参加費 |

無料(どなたでも参加できます) |

| 主催 | 日本有機農業研究会 生産部 |

| 補足 |

・日有研会員以外の方も参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

NPO日本有機農業研究会・有機農業市民セミナー 第11回

「農」のある暮らし 小規模家庭菜園の取組み

○2023-11-15

北海道白老町は、「濃霧がひどく畑作農業が難しい」といわれた土地柄だが、57歳で障がい児教育の仕事を退職して開墾・野菜づくりに挑戦。10年の有機農業研究実践を経て2011年、「白老有機農業塾」を設立。自給をめざす小規模家庭菜園での野菜づくり、種子採りなど、23年間の取組みについて伺います。

| 日時 | 11月15日(水) 18:00~20:00 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み |

info@1971joaa.org (日本有機農業研究会 事務局) 件名にセミナーのテーマか日付、本文にお名前・電話番号・所属等(あれば)を記入の上、上記のアドレスにメールをお送りください。お申込み後に、ZoomのURLなどをメールでお送りします。 |

| 参加費 |

500円 (会員・学生・研修生無料 申込み時にお知らせください) |

| 講師 |

斎藤 昭 (1943年生まれ。白老有機農業塾主宰。戦中・戦後の混乱期に生まれ育ち、5ヘクタールの田畑を耕す兼業家族農業の原体験、「どんなに貧しくても畑があれば、生きていける」という確信が今日の自給を目指す小規模家庭菜園のある暮らしにつながっている。) |

| 補足 |

・日有研会員以外の方も参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

NPO日本有機農業研究会・有機農業市民セミナー 第10回

福島原発・トリチウム汚染水の海洋放出がもたらす生物への影響

| 日時 | 10月19日(木) 18:00~20:00 |

| 開催方法 | Zoomオンライン開催 |

| お申し込み |

info@1971joaa.org (日本有機農業研究会 事務局) 件名にセミナーのテーマか日付、本文にお名前・電話番号・所属等(あれば)を記入の上、上記のアドレスにメールをお送りください。お申込み後に、ZoomのURLなどをメールでお送りします。 |

| 参加費 |

500円 (会員・学生無料 申込み時にお知らせください) |

| 講師 |

河田 昌東 (分子生物学者、NPO法人チェルノブイリ救援・中部、遺伝子組換え食品を考える中部の会) |

| 補足 |

・日有研会員以外の方も参加できます。 ・視聴参加にはインターネット回線およびパソコン、スマートフォン、タブレットなどが必要です。 ・日本有機農業研究会は、ボランティアの会です。会員の会費と市民からの寄付により活動しています。 |

○2023-10-19

汚染水に含まれるトリチウムは、化学的に不安定な水素であり、ベータ線(放射線)を出す。トリチウムが生物内に摂り込まれた場合、そのベータ線による内部被曝、生体内部の構成成分の破壊も起こるという。「薄めてで基準値以下での海洋放出」が始まったが、はたして海の生物への影響はないのか。生体濃縮や人に摂り込まれた場合はどうなのか。基礎から対応策までを伺います。

日本有機農業研究会

〒162-0812

東京都新宿区西五軒町 4-10 植木ビル 502号室

TEL : 03-6265-0148

FAX : 03-6265-0149

E-mail : info@1971joaa.org

URL : https://www.1971joaa.org

COPYRIGHT © 2009 JAPAN ORGANIC AGRICULTURE ASSOCIATION, ALL RIGHTS RESERVED.